普段の生活の中で、人々はどのように”ブランド”を意識しているのでしょうか。

「ブランド戦略の次なる一手が見出せない」

「いろいろ施策をしているが、いまひとつ効果がでない」

このような悩みがあるときは、生活者側の視点を使って自社ブランドの立ち位置を新たに見直すことがおすすめです。今回は生活者に記憶されるブランドをつくるスキーム「エボークトセットマーケティング」について、ご紹介します。

エボークトセットとは?

「ビールが飲みたい」「洗剤を買おう」と思った時に、頭の中でイメージされるブランドの集合体。

例えば缶ビールと聞いて「スーパードライ」「一番搾り」「プレミアムモルツ」「サッポロ黒ラベル」が思い浮かぶ、洗濯洗剤と聞いて「アタック」「アリエール」「トップ」が想起されるというのがそれに当たります。

つまり、何かを「買おう」と思った時、生活者は自分の頭の中に想起されたエボークトセットの中から選ぶことがほとんどで、エボークトセットに入らないブランドは購入されにくいとも言われています。このエボークトセットの中身は固定というわけではなく、ブランドの順位が変動したり、入れ替えが発生したりします。

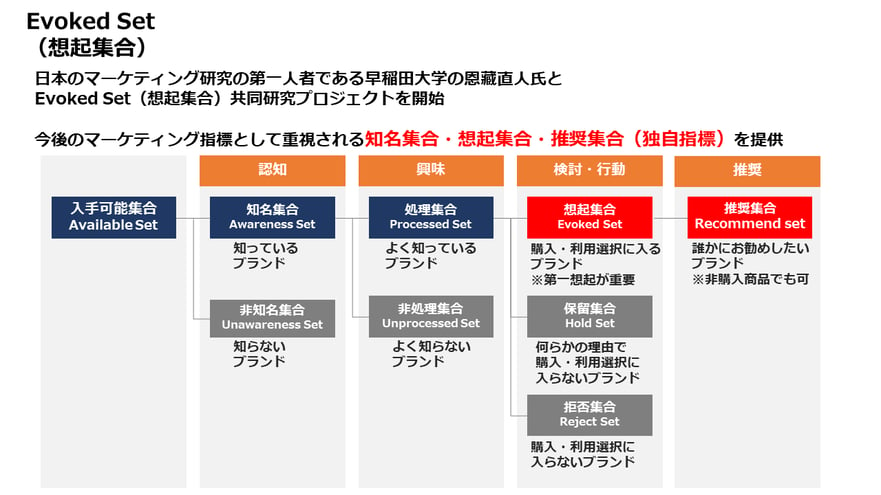

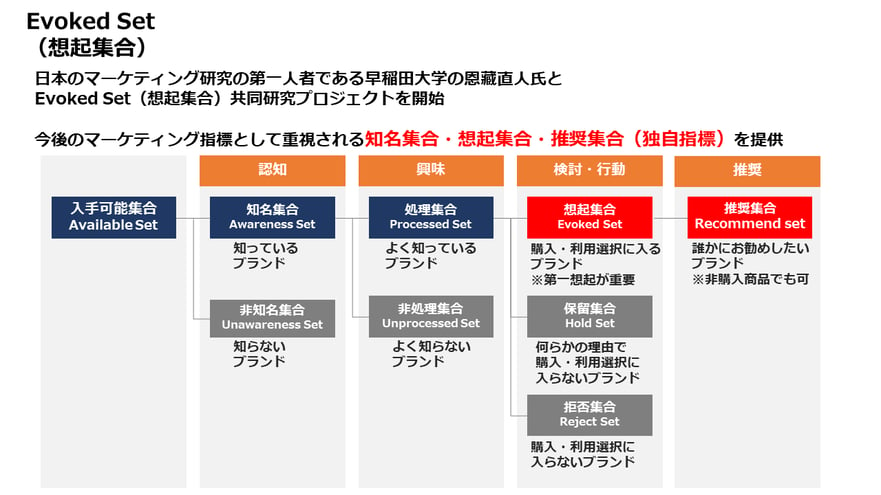

市場には多くのブランドが存在しており そのすべてが生活者の選択候補になるわけではありません。消費者は段階的にブランドを絞り込んでおり、このプロセスは、5Aブランド・カテゴライゼーションとして表すことができます。

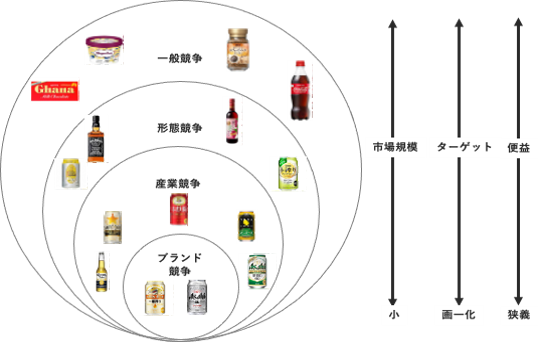

※図1:5Aブランド・カテゴライゼーションにおける絞り込みプロセス

商品の購買にあたり、まずは認知率を上げることが一番に考えられますが、認知されていても購買検討の対象にならないブランドや、購買対象から除外されてしまうブランドは多くあります。

つまり「ブランド認知→ブランドの理解→エボークトセットに入り、第一想起(Top of mind)されるブランドになる」という一連の流れが生活者にブランドを選んでもらう上で重要になります。

エボークトセットは人それぞれ異なり、またその内容は流動的で、想起するブランドは変動します。また、ネオマーケティングが早稲田大学商学学術院長の恩藏直人教授と共同で行った調査で、「大きなカテゴリーから思い起こされるブランドの数は2個未満」ということも明らかになっています。

つまり、自社の商品を購入してもらうためには、より多くの人の記憶の中にあり、真っ先に「思い起こされる」ブランドでなくてはならないのです。エボークトセットについては以下の解説記事も合わせてご覧ください。

とはいえ、どうしても市場シェアが強いブランドが第一想起に上がりやすく、その座を奪うことは簡単ではありません。

ご自身が買い物をしていて、例えば洗濯用の新しい洗剤を購入したいという場面を思い浮かべてみてください。こちらは先述の調査結果のとおりなのですが、普段使っているものとは別の洗剤をぱっと複数挙げようとするのは、やってみると意外に難しいのではないでしょうか。

また、広告宣伝を行なって認知度をどんなに上げても、エボークトセットに入るかどうかはまた別の話です。

生活者の記憶に残り、想起されるブランドになるためにどうしたらいいのか? それにはまず、自社ブランドがどのポジションにいるかを把握し、その上で戦略を立てる必要があります。それを行うのが「エボークトセットマーケティング」です。

カテゴリーエントリーポイントとは?

エボークトセットマーケティングを考えていく上で理解しておいて欲しいのが、「カテゴリーエントリーポイント(CEP)」です。カテゴリーエントリーポイントとは、何かを購入しようと思った時にブランドを想起するきっかけやヒントのことです。

たとえば、数ある清涼飲料水の中で、「ハンバーガーと一緒に飲むから」とコカ・コーラを選んだとしたら、その「ハンバーガーと一緒に」がコカ・コーラのカテゴリーエントリーポイントになります。

コカ・コーラには他にも、「暑い日に最適」「爽快な気分になる」といったエントリーポイントもあるでしょう。

独自性と言い換えることもできますが、時間・場所、ターゲットやシチュエーションなど、ブランドと紐付いたイメージが、カテゴリーエントリーポイントといえます。

カテゴリーエントリーポイントからマーケティング戦略を考えると、大きなカテゴリーでNo.1のブランドは、カテゴリー自体が拡張すれば、自社の売上も上がりますから、さらにエントリーポイントを増加・強化していく施策をとります。

一方、それ以外のブランドは、新しいカテゴリーエントリーポイントを見つけて、そこにフォーカスし、新たなカテゴリーでNo.1を狙うというのが基本戦略となります。それについては、後で再び解説します。(生活者に“記憶”され、選ばれるブランドに変える新戦略)

エボークトセット調査とカテゴリーエントリーポイント調査

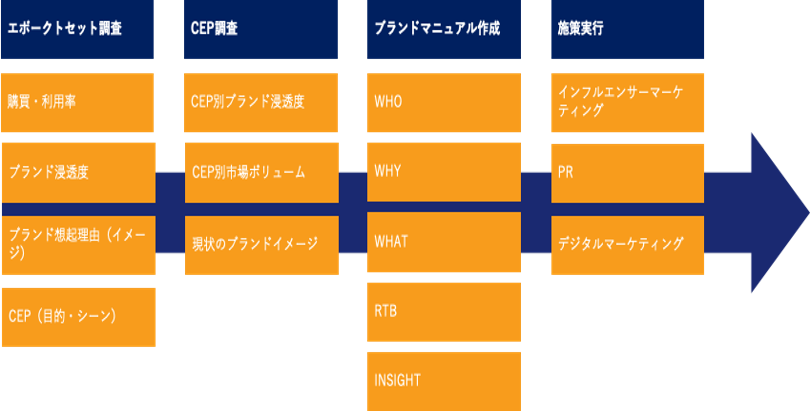

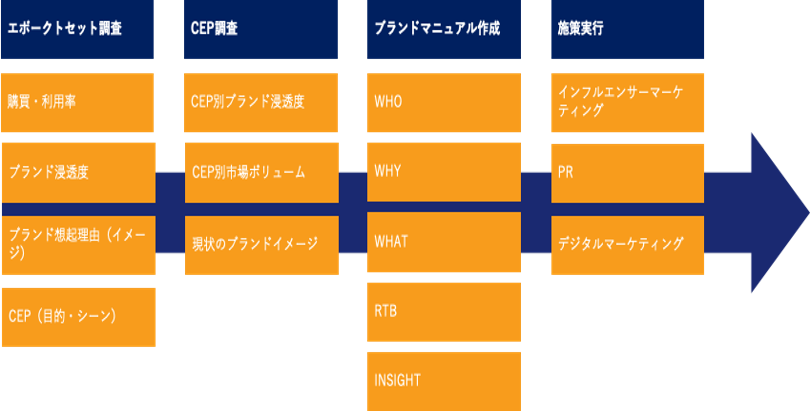

では、本題に入りましょう。「エボークトセットマーケティング」は、次のような流れで展開していきます。

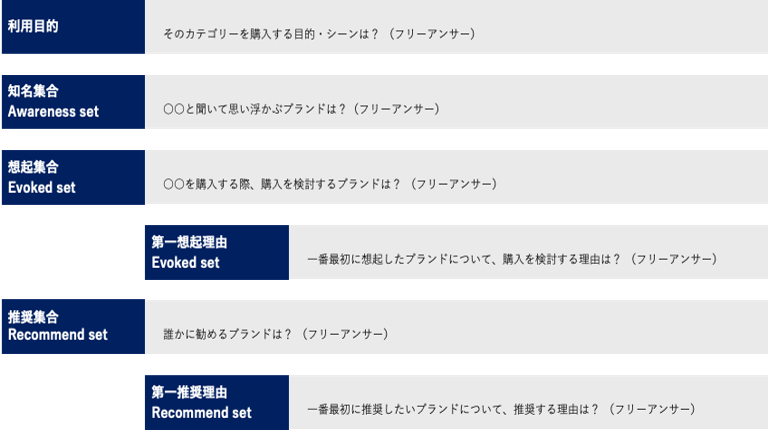

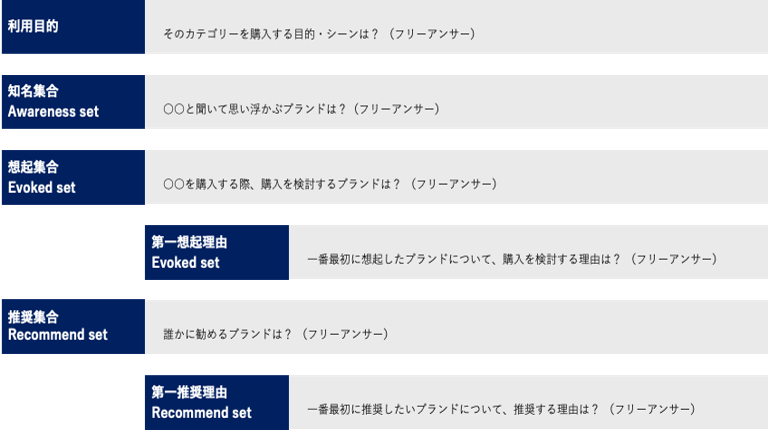

生活者に記憶されるブランドを作るため、まずは、ボークトセット調査を行い、カテゴリーの実態を把握します。そのカテゴリーに対する生活者の記憶構造はどうなっているのかを、フリーアンサーで聞いていきます。

そのカテゴリーを購入する目的やシーンは、そのままエントリーポイントとなります。そして自社&各社のブランド浸透度はどうなっているのか? 購入を検討するブランドはどこなのか、なぜ、そのブランドを思い出したのか、などを調査します。

こうして把握したカテゴリーの「利用シーン」「利用理由」「利用目的」と、ブランドの「利用シーン」「利用理由」「利用目的」の合致した部分は、他ブランドがまだ明確に獲得できていないカテゴリーエントリーポイントであり、自社が狙うべきポジションだと仮設定します。

そこで、次にカテゴリエントリーポイント調査を行い、ブランドの浸透度や市場のボリューム、現状のブランドイメージなどを調査します。

たとえばビールのカテゴリーにおいて、「特別な日の一杯」「ご褒美感」がフォーカスポイントであり新たなエントリーポイントになりそうだと仮説を立てたとします。

でも、すでに「特別な日の一杯」「ご褒美感」についても、カテゴリーNo.1ブランドであるアサヒ・スーパードライが生活者の中に強く印象づけられているかもしれません。また、多くの人にとって「特別な日の一杯」のカテゴリーは、ビールではなく、ワインやシャンパンが強い可能性もあります。

そこで、調査を行い、仮設定したエントリーポイントに優位性があるのか、そこでNo.1をとると経済的なメリットがあるかを判断するのです。

その結果を踏まえて、フォーカスすべきカテゴリーエントリーポイントを決定します。そして、新たなブランドマニュアルを作成し、次なる施策を立てて実行していくという流れになります。

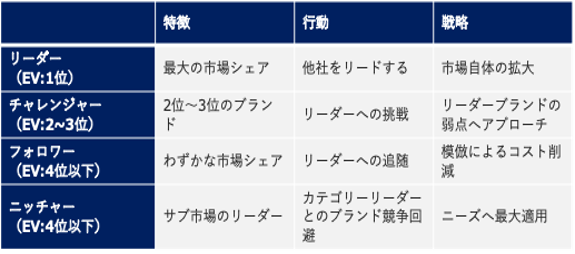

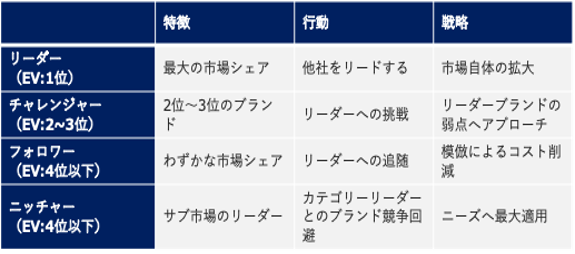

ポジションによって変わる戦略

エボークトセット調査は自社ブランドのポジションの把握と戦略の検討にとても役立ちます。どのポジションにいるかで、具体的にどんな施策をとるべきかが変わってくるからです。

前述のとおり、最大の市場シェアを誇り、他社をリードする「リーダーブランド」は、カテゴリー自体を強化していくことが経済的メリットにつながります。

ビールカテゴリーでNo.1のブランド、ヨーグルトカテゴリーでNo.1のブランドは、ビールを飲む人、ヨーグルトを食べる人を増やすことが、イコール、自社の便益につながるわけです。

次に、2〜3位でリーダーブランドに勝てるCEPがあれば、リーダーブランドへ挑戦していきます。

リーダーブランドの弱点、自社に優位性があるポイントにフォーカスをして、マーケティングコミュニケーションを行っていきます。

ビールを例に出すと、サッポロのYEBISUやサントリーのプレミアムモルツが「贅沢感」を、キリン一番絞りが「麦の素材感」を強く打ち出しているのは、それぞれの優位性・独自性にフォーカスした結果だと考えられます。

では、残念ながらリーダー企業に「これは勝てる」というセグメントがない、2位以下のブランドの場合、どうするのか。

マーケティングのコミュニケーションレベルで対応できると判断すれば、ブランドの世界を広げていく方向で戦略を立てます。ターゲット層や使用場面など、新たにカテゴリーエントリーポイントを創り出し、そこを強力に打ち出していくのです。

しかし、検討の結果、コミュニケーションレベルでの解決が難しい場合…。ブランドを刷新、あるいはサブブランドの展開など開発レベルでの見直しが選択肢になるでしょう。

マーケットの競争次元を広げる

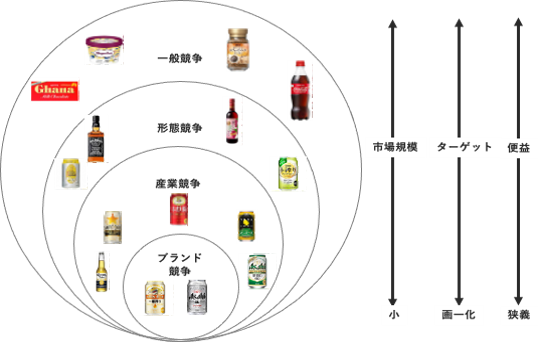

カテゴリエントリーポイントを広げる意味について、別の観点から考えてみましょう。早稲田大学商学学術院長の恩藏教授は、マーケティングでの競争を次の4つの次元でとらえています。

ブランド競争<産業競争<形態競争<一般競争

再びビールで説明すると「ブランド競争」はビールカテゴリーでの競争で、「産業競争」は発泡酒や第3のビールなども含んでの競争です。

「形態競争」はワインやハイボール、チューハイ、ウイスキーなどアルコール市場全般で、さらに上位は生活者が買う飲みものや食べものすべてを相手にした競争になります。

競争の次元が大きくなれば、市場は大きくなるし、ターゲットの属性も広がり、便益も大きくなります。逆に、次元が下に行くほど、市場規模もターゲットも便益も下がります。

ブランド競争で2位以下のブランドも、上位の競争次元を意識して狙っていくことで同業の圧倒的王者には勝てなくとも、別の次元で優位に立てる可能性はあるわけです。

自社のポジショニング、カテゴリーエントリーポイントを考えるとき、俯瞰して競争次元――マーケットを見ることも大切です。

少し話が横道にそれましたが、エボークトセット調査は自社ブランドを理解してどこにフォーカスを当てるのかの見直しに役立ちます。じつはマーケティング上ではとても基礎的な情報なのですが、見落としている企業も少なくありません。

エボークトセット調査で自社ポジションを把握し、狙うべきカテゴリーエントリーポイントの仮説を立て、調査でフォーカスするポイントを決定したら、それを踏まえてブランドマニュアルを作成、デジタルマーケティングやPRを展開していく。

これが、エボークトセットマーケティングです。ネオマーケティングは、調査から施策の実行まで一気通貫で行うことができます。

「強み」だと思っていた部分にフォーカスしても、そのCEPはすでに別のブランドがとっていて、結果、ただ敵に塩を送っていただけ、ということにもなりかねません。自社ブランドへの理解、次なるブランド戦略にネオマーケティングのエボークトセットマーケティングのスキームを活用ください。