PPM分析は自社の事業を市場成長率と市場シェアの2つの軸を使い、経営資源投資の優先度を測るフレームワークです。

ユニークなグループ分けの仕方と状況の把握のしやすさで、経営戦略策定から企業研究など学問から実践の場まで広く導入されています。

本記事では、

- PPM分析の基礎知識

- PPM分析の実施例

- PPM分析の応用方法

について詳しく解説いたします。

PPM分析とは?~経営戦略に役立つ分析~

PPM分析(プロダクト・ポートフォリオ・マネジメント)は、事業活動を4つのグループに分類して経営資源の効率的な分配のヒントとなるフレームワークです。

PPM分析をする前に、以下の2つの数字を算出しておきましょう。

● 市場成長率=(本年度の市場規模/前年度の市場規模)

● マーケットシェア=(売上高/市場規模)

マーケットシェアは、自社だけではなくライバルの他社の数字も出してください。

市場成長率 |

高 |

花形(Star) |

問題児(Problem Child) |

| 低 |

金のなる木(Cash Cow) |

負け犬(Dog) |

| |

大

|

小

|

| 相対的な市場シェア |

1970年代にBCG(ボストンコンサルティンググループ)が提唱したもので、分かりやすく事業を分類できることから世界的に広く使われるようになりました。

■花形(Star)

市場成長率が高く、市場シェア率も高い事業が「花形」です。

成長過程にある分野でトップクラスのシェアを誇っているため、今後も投資を続けることでさらなる利益拡大が見込めます。

ただし、成長率が高いマーケットということで競合他社の数も多く競争が激しいことも忘れてはいけません。

マーケティング戦略など資金以外の経営資源も投資して注力する必要があります。

■金のなる木(Cash Cow)

金のなる木は、市場成長率は低いもののマーケットシェア率が高い事業のことを指します。

ライバルが少なく利益を上げやすい反面、市場の拡大は期待できず長期的な事業成長は見込めません。

そのため、長いスパンで見ると多額の経営資源を投資することは得策ではないでしょう。

■問題児(Problem Child)

問題児は成長率の高いマーケット内で、シェアが低い事業です。

これだけ見ると、「シェアが低いのにライバルが多いジャンルなら投資するだけ無駄」と感じてしまいがちですが、「これから成長するチャンスがある分野」であると考えることもできます。

そのため、勝機があると判断した場合は、継続して資源を投入するのもひとつの手段です。

ただし、ニーズや市場のバランス以外の要素、たとえば法律などの影響を受ける可能性があります。

やっとシェアが拡大してきたところで、法整備されて市場全体が縮小するという事例も考えられるため、絶えず情報収集して動きを予想しなければなりません。

■負け犬(Dog)

負け犬に分類される事業は、市場成長率・シェア率共に低いため損失を抑えるために早めに撤退した方がいいとされています。

自社事業のシェア率が低いだけでなく、マーケット自体の成長も見込めないため投資分の効果は期待できないでしょう。

いきなり完全撤退するのは難しい場合でも段階的に縮小していき、経営資源を拡大見込みのある事業にシフトしていくことをおすすめします。

PPM分析の実施例~花王株式会社~

PPM分析は、自社事業の「選択と集中」に役立てられています。

一例として、花王株式会社が実際に行ったPPM分析を紹介します。

日用品大手の花王の、自社事業をPPM分析した研究を見ると、事業ごとにそれぞれ戦略策定していることが分かります。

「花形」に分類される事業の中では、2012年当時、住居・家具用洗剤においては市場シェア5割を占めており、競合他社と比較しても優位性を保っていることが分かります。

「マイペット」に代表される先発優位(最初に市場参入した企業が優位になる)製品に甘んじず、品質改善や新商品開発、時代にあったマーケティング戦略などを駆使して進化する業界最大手として先頭に立っています。

一方、「金の生る木」に属する医療用合成洗剤「アタック」の施策も注目です。

TCR(Total Cost Reduction)と呼ばれるコスト削減プロジェクトにより、発売当初の1987年には800円程度だった価格が2012年には約300円程度まで引き下げられています。

投資分の回収が難しい市場では、このようにコスト削減も有効な手段の1つと考えられています。

参考:PPM 分析を通じた花王の経営戦略と競争戦略研究

PPM分析の応用方法~自社商品の認知度分析~

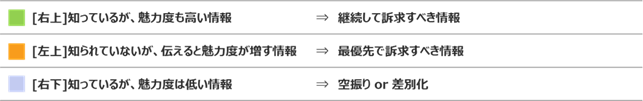

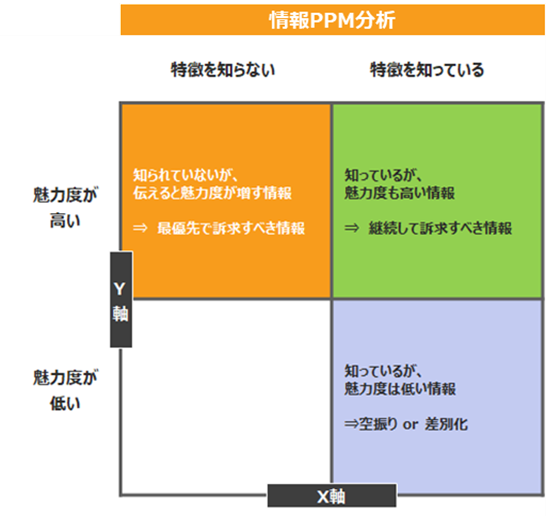

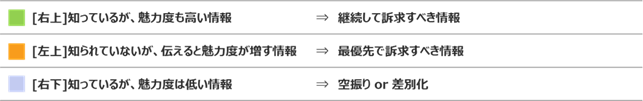

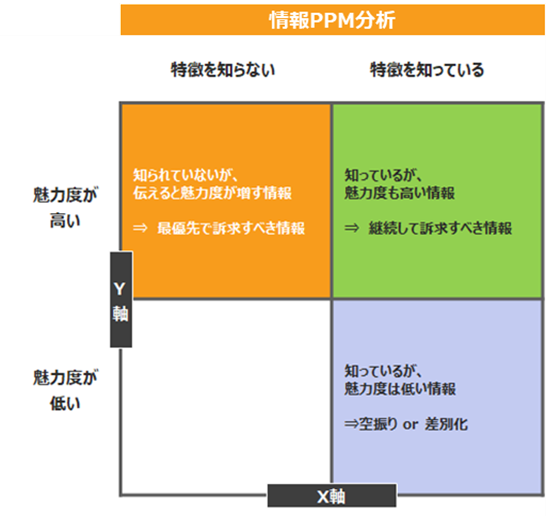

PPM分析は、事業の分類だけでなく、自社のブランドや製品の認知度を分析する方法としても応用可能です。

具体的には、例えばX軸を「商品・ブランドの特長」、Y軸を「商品・ブランドの魅力度」とすることで、商品のポジションを把握することができます。

各象限のXY軸の線の引き方はい幾つかあります。

また、上記の分析はアンケート調査を用いて検証可能です。

PPM分析の応用方法~アンケート調査例~

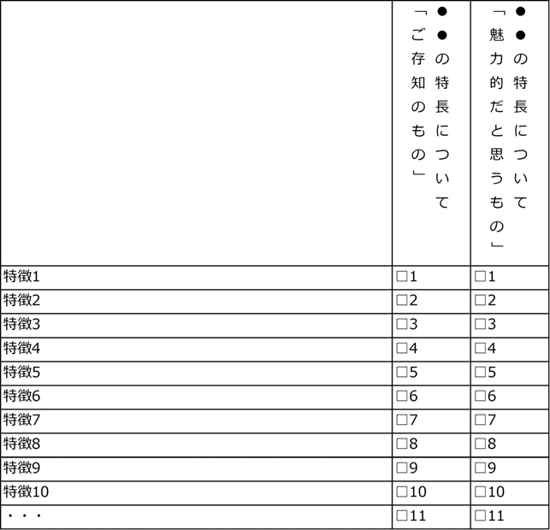

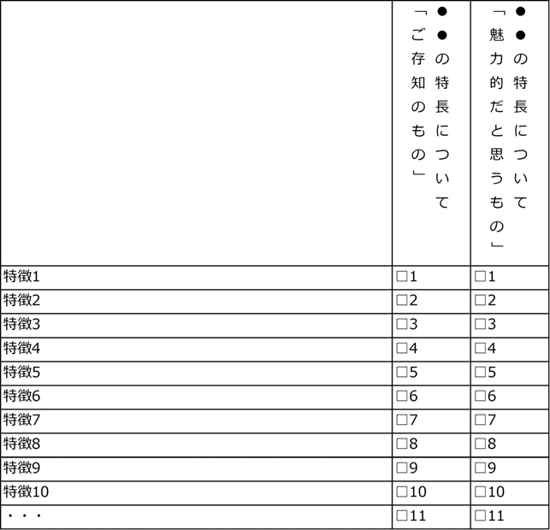

PPM分析をアンケート調査で行う際の設問例としては、以下のような形があります。

■アンケート例

特徴認知 ⇒ Q1.あなたが●●の特徴で知っているものをお答えください。(お答えはいくつでも)

特徴魅力度 ⇒ Q2.あなたが●●の特徴で魅力に感じるものをお答えください。(お答えはいくつでも)

このように、特定の商品ブランドを知らなくてもそれぞれの特徴自体が魅力的かどうか判断できるため、非認知層にも聴取することができます。

また、アンケート調査以外の調査方法でも、自社ブランドについて調査可能です。自社が現在抱えている目的や課題に合わせて適切な調査手法を選択することが求められます。

まとめ

PPM分析は、自社の事業が今どのような状況なのかを把握するためのフレームワークです。

基本は経営資源の配分を検討するための事業分析に用いられますが、記事中でご紹介したように、アンケート調査を用いて認知度や購買欲求の調査としても応用可能です。

フレームワークには複雑な工程が必要なものもありますが、PPM分析は比較的簡単な計算で分類ができ、分かりやすいので多様な分野で利用可能です。